Ao deslocarmos esse debate para a realidade brasileira, em particular para a região amazônica, como parte desse continente latino-americano, identificamos que esse processo de injustiça e desigualdade da produção e circulação do conhecimento é mais intenso e peculiar, posto que expressa tanto um colonialismo externo, quanto interno (CASANOVA, 2006) em relação ao sul e sudeste do país (CASTRO; PINTO, 2018; CASTRO, 2019).

Histórica e hegemonicamente, essa região amazônica é pensada de fora para dentro, desconsiderando seus povos e seus saberes complexos e diversos, produzindo, assim, um silenciamento e invisibilização com consequências até hoje de desperdício de diversas experiências sociais e conhecimentos tradicionais. Um dos grandes problemas estruturantes desse processo se expressa nos parcos investimentos nas instituições públicas de ensino superior em pesquisa, ciência e tecnologia na região, o que já obstaculiza o lugar dessas instituições e de sua produção do conhecimento no país e no mundo.

Outro grande problema é a matriz curricular dessas instituições, hegemonicamente, eurocentrada, que conforma um processo educativo e formativo e de pesquisa descontextualizado de sua realidade e, por consequência, um descompasso com seus reais temas e problemas a serem enfrentados. Isso implica um dos problemas mais graves que se põem para essas instituições de pesquisa dessa região (mas, não só), que é o fato desses povos amazônidas não se verem nessas pesquisas e, ademais, sofrerem com o processo histórico de extrativismo do conhecimento, além de outras formas de violência simbólica e material.

Se é importante reconhecer o valor da universidade pública como produtora de conhecimento e de formação, é, no entanto, também, relevante interpelar a universidade e seu modo hegemônico de fazer pesquisa e de formação, tendo em vista reinventar essa universidade num caminho descolonial de fazer pesquisa, de produzir e circular conhecimento num horizonte da diversidade e justiça epistêmica e da emancipação dos povos e de seus direitos de representar o mundo.

Isso não implica em defender a provincialização da produção do conhecimento, nem tão pouco continuar a reproduzir uma geopolítica desigual do conhecimento, dando destaque para a circulação dos centros como produtores únicos e verdadeiros do conhecimento “universal”. Mas, sim reconhecer e difundir a produção de conhecimento que se faz historicamente nas margens desse sistema, no caso na região amazônica brasileira com base nessas raízes e ancestralidades sem, contudo, perder a conexão e diálogo com outras formulações teóricas de outras realidades do mundo global de forma multicêntrica e intercultural.

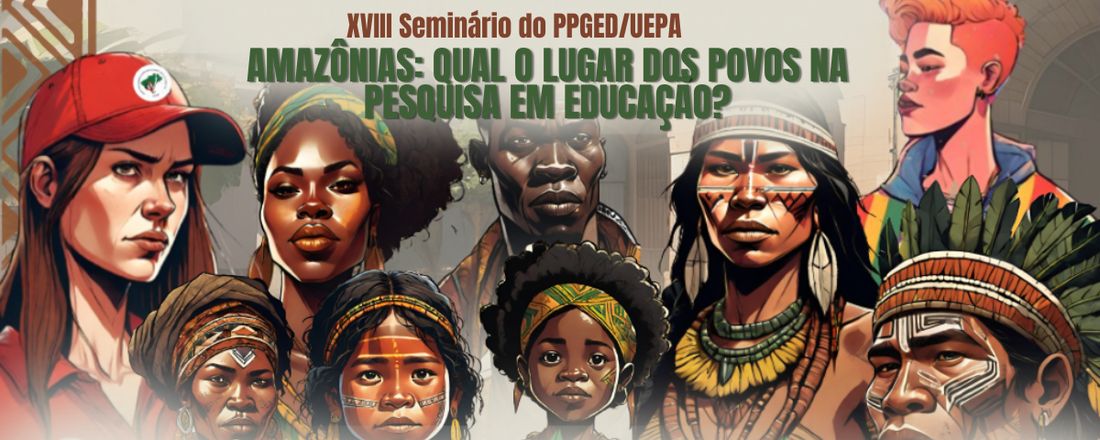

É em face desses problemas e desafios que nos colocamos o tema-problema desse XVIII Seminário do PPGED-UEPA: “Amazônias: qual o lugar dos povos na pesquisa e educação?”. Com esse tema provocativo, temos como objetivos:

- Dialogar e ouvir esses povos das diversas amazônias sobre o fazer da pesquisa e da educação, tendo em vista construir com esses sujeitos caminhos outros e de pensar em uma educação numa perspectiva descolonial e de democratização na Amazônia;

- Contribuir com a visibilização e valorização dos saberes dos povos das florestas, das águas, dos campos e das cidades na região amazônica e a construção de uma relação democrática e renovadora com a universidade;

- Contribuir com a produção do conhecimento e com a formação de pesquisadores (as) sensíveis aos saberes e às experiências educativas outras dos povos da floresta, das águas, dos campos e das cidades na Amazônia;

- Propiciar uma revisão crítica da universidade e da formação, apontando suas limitações, potencialidades e desafios na busca de uma instituição e sociedade democráticas.

Esperamos contar com a sua presença neste evento, para que possamos está ampliando nossos horizontes e debates, que certamente permitirá ao coletivo aprimorar ainda mais as temáticas abordadas e novas que surgirão.